はじめに

本記事は令和7年度第1回(通算第64回)気象予報士試験を受験した記録です。

実は気象予報士試験へのチャレンジは2回目で、今回の試験で無事に合格することができました。

文字を読むより動画で見たい!/ながら聞きしたい!という人はコチラ↓(内容ほぼ同じです)

前回(令和6年度第2回)の受験記録↓

気象予報士に関する説明、試験の申込方法、受験の動機を記載しています✏️

前回受験時は、

学科(一般)〇

学科(専門)〇

実技 ✕

でした。

受験当日について

学科試験の免除について

気象予報士試験には免除制度というものが存在します。

免除となる条件は色々ありますが、多くの受験生に関係するのは、学科試験合格による1年間の学科試験免除です。(詳細は気象業務支援センターHPをご確認下さい。)

私は令和6年度第2回の試験で学科一般および学科専門に合格したため、令和7年度第1回および第2回については、学科試験を受ける必要がありません。

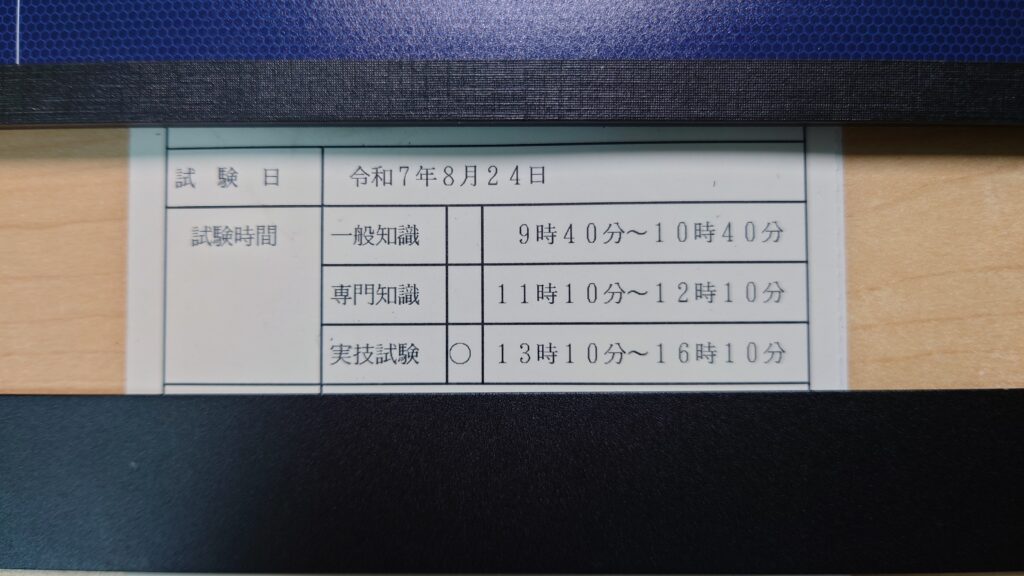

前置きが長くなりましたが、今回の試験で私は学科試験免除制度を活用し実技試験のみ受験しました。

試験当日について

気象予報士試験は通例、午前中が学科試験(一般・専門)、午後は実技(実技1・実技2)です。

実技1・実技2はともに75分間です。

実技1と実技2の間には30分程度の休憩時間があります。

当日の持ち物等は前回受験時と同様のため割愛します。

前回受験時の記事をご覧ください。

私は学科試験の受験免除のため、試験会場に到着したのは午後でした。朝ゆっくり寝てられるの最高〜

会場に着くと午前中から学科試験を受験していた多くの人がいました。

私の他にも、午後から実技のみを受験しにきた人をチラホラ見かけました。

前回受験時同様、試験開始の合図とともに、図表を問題用紙からミシン目に沿って切り離し、問題を解きます✎

(問題用紙から切り離さない派の人もいるみたいですが、自分のスタイルに合わせて好きな方で良いかと思います。)

今回の試験も時間が厳しかったです。

受験後にSNSを見ていると、実技2が難しかったとの投稿を多く見かけました。

個人的には実技1も実技2も同じくらいの難しさに感じましたが…。

実技1は簡単だったのでしょうか😇

今回の受験票↓

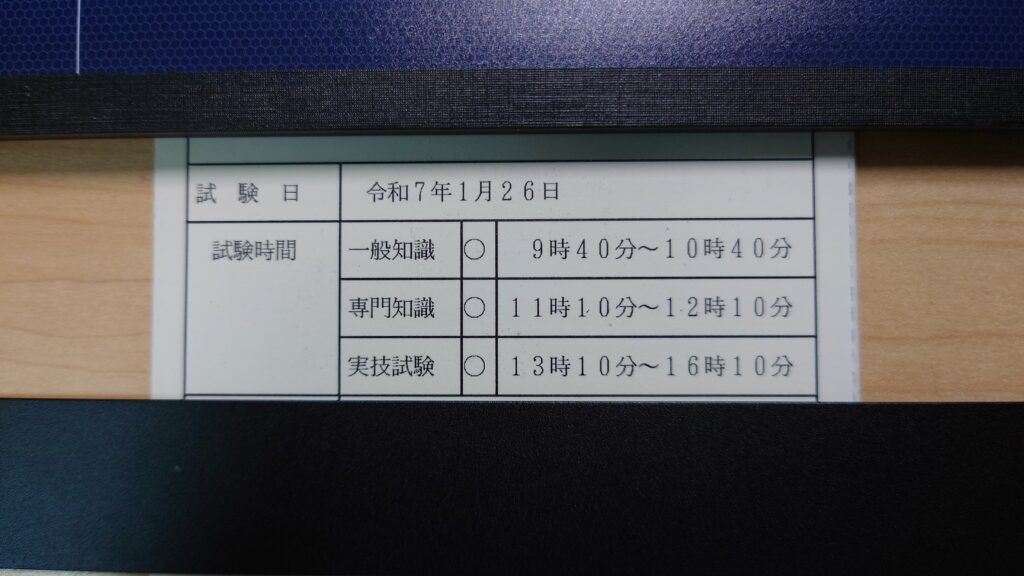

参考として前回受験時の受験票はコチラ↓

一般知識・専門知識・実技試験すべてに〇がついています。

再現答案の作成

今回は実技試験のみ受験ということもあり(頭は疲れていましたが)体力はまだ残っていましたので、帰宅後再現答案を作成しました。

再現答案を作成するの中でケアレスミスを発見して少し落ち込んだり…

(´・ω・`)

でも、(今回が不合格であれば)次回受験する際の糧とするため、緊張感のある試験時間の中でどのように問題に向き合ったのか、記録を残しておくことは大切だと思いました。

受験後について

再現答案を自己採点

試験日から少し時間が経ち、気象業務支援センターより発表された模範解答で自己採点をしました✎

結果は以下の通り。

実技1:65点くらい

実技2:60点ちょい

合格ラインは実技1と実技2合わせて全体の70%(140/200)と言われていますので厳しい結果…。

ただし、SNSや色々な予備校が発表している情報を見る限り、実技2が難しかったようでした。

問題が難化した時には合格ラインが引き下げられることもありますので、合格発表の日までソワソワする日々です。

合格発表日までの過ごし方

私の場合、受験日~合格発表日までは、まっっっったく勉強しませんでした。

せいぜい気象庁の短期予報解説資料を見るくらいですね。

合格発表日まではしっかり遊んで、結果がダメならそこから勉強再開するぞ!と心に決めていました。

そのため合格発表日までは、試験勉強のために我慢していた旅行や読書など趣味を楽しみました。

あと何故か知能検査を受けたりしていました😂

今回の結果がダメだった時のことを考えると、次回試験に向けての準備を進めておくのが望ましかったですね。

しかしながら受験日以降、燃え尽き症候群のような状態となり、試験勉強のモチベーションが湧きませんでした😂

合格発表日

合格発表は気象業務支援センターのHPで発表されるほか、合否を通知するハガキが自宅に送られてきます。

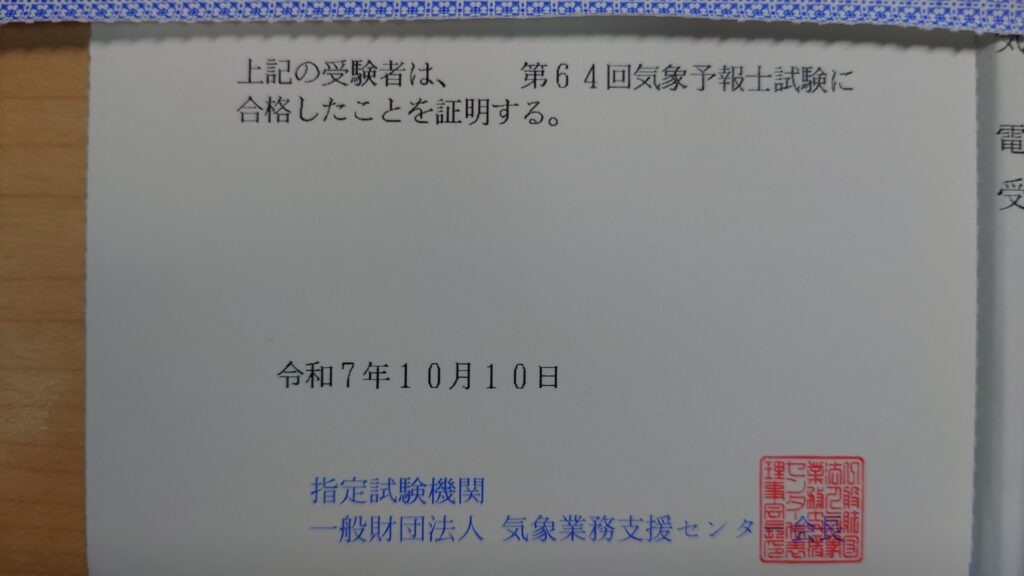

緊張しながらハガキを確認すると…

「上記の受験者は、第64回気象予報士試験に合格したことを証明する。」の文字が!!

なんと!!合格していました!!!!

結果を確認した瞬間は実感がありませんでしたが、徐々に気象予報士試験に合格したんだ…!

と実感が湧いてきました。

受験時の手ごたえがビミョーだった&試験勉強が大変だったため、合格できて嬉しいというよりは、ホッとした、というのが正直な感想です。

ようやく試験勉強ではなく、純粋に自分の興味の赴くまま気象の勉強ができる!とも思いました😌

気象業務支援センターの発表によると、

受験者数は4,048名、合格者は210名、合格率は5.2%

とのことでした。

ちなみに実技試験の合格基準は満点の63%とのこと。

自己採点結果(実技1:約65点・実技2:約60点)を踏まえると、かなりギリギリの戦いだったと思われます。

気象予報士の登録申請

気象予報士試験に合格したため、気象予報士の登録申請ができるようになりました。

申請の方法は「オンライン申請」または「書面による申請」の2種類です。

私は「オンライン申請」をしました。

私が感じたオンライン申請のメリットは「手続きの費用が書面申請と比べて安い」「手続き状況を確認することができる。」です。

一方でオンライン申請のシステムはかなり使いづらいと感じました。

SNSを見ていると「オンライン申請が複雑なので書面申請にした」という投稿を多く見かけました。

私は気合でオンライン申請を頑張りましたが、正直もう一度チャレンジしたら出来る自信はありません😭😭

申請が無事に完了し、手続きが終了すると念願の「気象予報士 登録通知書」が送付されてきます。

同封されていた資料によると、再発行されないとのことでしたので、汚さないよう即!額縁に入れました😂😂

一部隠している部分には氏名・生年月日・登録番号が記載されています。

登録通知書が届いたことで、ようやく「気象予報士」と堂々と言えるようになりました✨

勉強方法・内容について

本章では主に前回試験の合格発表〜今回受験時(2025年3月〜8月)にかけての勉強内容を記します。※2025年2月は疲れており勉強する気が起きませんでした😂

学科試験免除のため上記全期間を実技試験の対策に充てました。

使用教材

使用した教材&感想は下記の通り。

たくさん使った順に記載しています。

| 教材 | 使用感 |

|---|---|

| 過去問 (実技試験) | ・過去7年(14回分)の実技試験の過去問を解きました。 ・後述の「よくわかる気象学」を通読後、ひたすら「過去問演習」💪 |

| よくわかる気象学 | ・実技試験に関する知識を体系的に学ぶために購入。 ・前回受験時は実技試験対策として過去問演習に頼りがちでした。 ・基礎固めに大変役立ちました👏 |

| 気象庁HP | ・分からない用語/単語の確認のために使用しました。 ・勉強に疲れた時は気象衛星ひまわりの可視画像を見て癒されていました😂 |

| 一般気象学 | ・気象学におけるバイブル的存在と聞き購入 ・大学の教科書のような内容で読み物として非常に面白い ・気象予報士試験対策にはなりにくいかも ・説明が詳しいですが数式多め、文系の人にはハードル高め(?) |

| ChatGPT | ・過去問演習の答案作成で表現に悩んだ際に使用 ・記述問題で読みやすく正確な答案を書けるよう添削をお願いしていました。 |

勉強内容・スケジュール

2025年3月〜8月の6ヶ月間で勉強した内容は下記の通りです。

ちなみに今回も通信教育やスクールには頼らず独学です。

- よくわかる気象学:1周(通読および付属問題)

- 過去問演習:28題(=2題/回×2回/年×7年分)を2周

- 一般気象学:通読5周(通勤中など過去問演習ができない時に読んでいました)

| 時期 | 勉強内容 |

|---|---|

| 3月〜5月 | ・よくわかる気象学 通読&付属問題を用いた演習 ・一般気象学を通読 |

| 6月〜8月 | ・過去問演習(実技) |

実技試験の勉強を始めた当初、過去問の点数は40~50点くらいでした。

しかしながら、過去問演習も2周目に入ると60~70点くらいまで伸び、ある程度戦えるレベルになりました。

過去問演習時に地味に大切なのは、インク代と紙代をケチらないこと!

私は勉強を始めた頃は、A4用紙1ページに2ページを印刷&白黒印刷で頑張っていましたが、解きづらかったので途中でやめました😂

実際の試験問題はカラー印刷ですし、過去問演習の時から試験本番を意識しておくことが大切だと思います。

トレーシングペーパー派の方は、過去問演習時から慣れておくことが重要です。

私はネット通販でトレーシングペーパーを購入し、使い方に慣れるようにしていました。

(ケチなのでトレーシングペーパー1枚で過去問3題分を解いていましたが😂😂)

ちなみに1回目の受験(R6年度第2回試験 通算63回試験)時の勉強内容は以下の通り。

1回目の受験では学科試験(一般&専門)のみ合格・実技は不合格でした🤓

【学科試験(一般&専門)】

- 読んでスッキリ!気象予報士試験合格テキスト 第2版(気象予報士試験対策研究会=編著 ナツメ社):通読4周

これ1冊で一般&専門ともにカバーできます✨

通勤電車の中で読めるサイズなのが良かったです🚃

少々分厚いので私は前半部分(一般)と後半部分(専門)の2つにハサミで分解し、常に持ち運んでいました。 - 過去問演習:12回分(6年分)を1周&過去問演習の解き直し3周

受験日までの期間が短く、勉強の効率を上げる必要があったため、2周目以降は間違えた問題のみ解きました。

【実技試験】

- 過去問演習:12題(3年分)を1周

(2題/回 ×2回/年×3年分=12題)

1回目の受験時の記録は過去記事をご覧ください。

(学科試験合格までの道のりを詳細に記載しています✐)

勉強時間について

気象予報試験の勉強に費やした時間は下記の通りです。

2025年3月〜2025年8月:280時間📚

これには通勤中・職場の昼休み中の勉強時間(計60時間)も含みます。

(参考)2024年10月〜2025年1月:300時間アレ?前回受験時より勉強時間が少ない…?

私が気象予報士試験合格に要した勉強時間は約580時間でした。

SNSやインターネットの情報を見ている限り、独学で580時間というのは、合格者の中でも短い方なのではと感じています。

おそらく私が理系で数学・物理が比較的得意であることがアドバンテージだったと思います。

(といっても気象予報士試験で必要となる数学/物理の知識はそれほど難解ではないですが)

前回受験時の反省を踏まえた改善点

前回の試験では、学科試験(一般および専門)は突破できましたが、実技試験で大苦戦しました。

特に、時間が足りず最後の問題まで解ききれなかったことが反省点でした。

そこで2回目のチャレンジでは、どうすれば効率的に得点を積み上げられるのか作戦を練りました。

私は問題のタイプを3つに分類しました。

| タイプ | 問題の内容/例 |

|---|---|

| タイプ1: 知識&簡単な計算問題 | 語句問題や典型的なエマグラム解析など、悩まずに解ける問題 |

| タイプ2: 簡単な記述問題 | 字数に関わらず覚えていれば書ける記述問題 (低気圧発達条件、台風の温低化、シアーライン付近の風向・風速) |

| タイプ3: 難解な記述問題/計算問題 | 過去に出題例のない問題 複雑なトラフ解析や前線解析など |

これらの問題のうち1回目の受験では、タイプ1で問われる内容のみ暗記して挑みましたが、タイプ2,3の記述問題で時間を使いすぎ不合格…

今回の試験では、タイプ1,2で問われる内容について暗記した上で挑みました。

具体的にはタイプ2のような典型的な記述問題は、解答文を構文として暗記しました。

その結果、タイプ3のような難解な記述問題に取組む時間を確保することができました。

記述問題といえども、ある程度パターンは決まっていますので、記述問題はその場で考える!という先入観は捨て、解答を暗記していくのは有効と思いました。

ただし、原理を理解せずに丸暗記は応用問題を解けなくなるので、オススメしません😇😇

勉強方法は人により向き/不向きがあると思いますが、何かの参考になれば嬉しいです。

受験結果をふまえて・感想

以上が令和7年度第1回(通算第64回)気象予報士試験に独学で挑んだ記録です。

今回は2回目のチャレンジでしたが、なんとか合格することができて良かったです。

合格へのポイントは「学科試験(専門&一般)免除」だったと思います。

前回の受験で学科試験(一般&専門)に合格していたおかげで、今回は実技のみ受験することができました。

他の受験生が学科試験の勉強をしている期間を全て実技試験対策に充てられたのは良かったですね。

1回目の受験で学科試験(一般&専門)合格

→2回目の受験では学科試験免除&実技試験のみ受験

→合格

というある意味、王道の勝ちパターンでした。

欲を言えば、学科試験&実技試験を全部一発合格できればカッコいいですが、私には無理でした😂

無事に気象予報士試験に合格し、現在感じていることは、広く深く広がる気象学という学問の入口に立ったという実感です。

気象予報士試験に合格したからと言って、明日から完璧に天気予報できる!なんてことは私には無理で、これからも日々勉強が必要だなと感じています。

今のところ実務で気象学に関する知識をバリバリ使うことは無さそうですが、なんらかの形で日々の生活の中で気象に触れる機会は持ち続けたいと思います。

時間に余裕ができたら、気象予報士(特に私のような新米)が気象学を勉強するための講座、集まりとかあるのか調べてみようかなと思います。

まだまだ勉強は続きますが、ひとまず気象予報士試験合格という大きな区切りを迎えることができました。

以上で受験記録(合格体験記?)を終えたいと思います。

応援してくださった皆様ありがとうございました。

コメント