本記事は独学で受験した気象予報士試験(令和6年度第2回試験 通算第63回)の受験記録です。

久しぶりのブログ更新となった理由は、ブログ記事執筆の間を惜しんで勉強していたからですね😂

本記事では受験の動機や申込方法、勉強方法を記載します。

2025年10月追記:令和7年度 第1回(通算 第64回)試験で無事に合格することができました。

下記記事も併せてご覧いただけると理解が深まるかと思います。

はじめに

気象予報士とは

気象予報士は「天気予報の人」というイメージがありますが、

気象庁HPによると、気象庁から提供される数値予報資料等高度な予測データを適切に利用できる技術者のことを指すようです。

気象予報士のみができることに「現象の予想」があります。

確かに気象予報士ではない素人が好き勝手に天気予報をすると、社会が混乱してしまう気がします…😫

(詳細が気になる方は気象庁HP&気象業務法をご確認ください。)

気象予報士になるには、気象予報士試験に合格した後、気象庁の登録を受ける必要があります。

気象庁HPによれば、気象予報士として登録されている人は令和6年3月時点で約1.2万人とのことです。

気象予報士試験とは

気象予報士試験は気象業務支援センターが実施しています。

試験の詳細は気象業務支援センターHPに記載されていますが、ここでは私が受験する際に印象に残った事柄を記します。

- 試験は年2回

試験は夏&冬の年2回実施が通例のようです。

年2回チャンスがあるのは良いですね✏️ - 合格率は約5%

気象予報士が難関資格とされる理由の1つに合格率の低さがあります。

合格するのは20人に1人と考えると、その難しさが分かります。 - 免除制度

学科試験の一部または全部の科目に合格した場合には当該科目の受験が1年間免除となる制度があります。

(気象業務の業務経歴がある方も免除になる場合があるとのこと)

試験範囲・合格基準

気象予報士試験は大きく以下の3つに分かれています。

気象業務支援センターHPに記載されている合格基準↓

| 科目 | 合格基準 |

| 学科(一般) | 15問中正解が11以上 |

| 学科(専門) | 15問中正解が11以上 |

| 実技 | 総得点が満点の70%以上 |

ただ※マークで「ただし、難易度により調整する場合があります」と記載があります。

過去には難易度が高い場合に、合格基準が引き下げられたこともあるようです。

なお、学科(一般&専門)はマークシート、実技試験は記述形式ですね。

参考にしたHPはこちら↓

受験の動機

令和6年度第2回試験の試験日は2025年1月26日でしたが、受験を決意したのは試験日の4か月前、2024年の10月でした。

受験を決意した理由は以下のとおり。

- 天気(気象)に対する興味☀☁☔

- 受験資格が不要であること✏

- なんとなくカッコいいから✨

1つ目は天気に対する興味です。

刻々と変化してゆく天気に法則性を見いだし、未来を予想するという点ですね。

その点に学問的面白さを感じ、知的好奇心を満たしたいと感じました。

2つ目は受験資格が不要であることです。

世の中の難関資格には受験資格が必要なものがあります。

受験資格とは、例えば「定められた科目の単位を取得する」「実務経験を〇〇年積む」などの例が挙げられます。

一方で、気象予報士試験には受験資格が特に無いです!

私のような素人でも気軽にチャレンジできるのは嬉しいですね。

3つ目の理由「カッコいいから」…これが1番大きな理由かもしれません。

難関資格といわれる気象予報士試験に合格したらカッコいいだろうなと思いました。

受験の流れ

簡単に受験の流れを記しておきます。

受験日の確認&申込み

気象予報士試験は基本的に1年に2回実施(夏&冬)されます。

例年、受験申し込みは試験日の約2ヶ月前から始まるようです。

私も受験料11,400円を支払い、申し込みました。

学科試験免除の方は少し受験料が安くなるみたいですね💰

詳細は気象業務支援センターHPをご確認頂ければと思います。

当日の持ち物

受験の際に持参したものを記します。

より正確な情報は気象業務支援センターの案内をご覧下さい。

- 受験票

- シャープペンシル

- 消しゴム

- 色鉛筆(赤&青)

- 三角定規

- コンパス

- 昼食(おにぎりなど)

昼休みの時間が意外と短い&会場近くにコンビニや飲食店が無い可能性があるため、昼食持参がオススメです。

なるべく余計な不安は消しておきましょう👍

当日の流れ

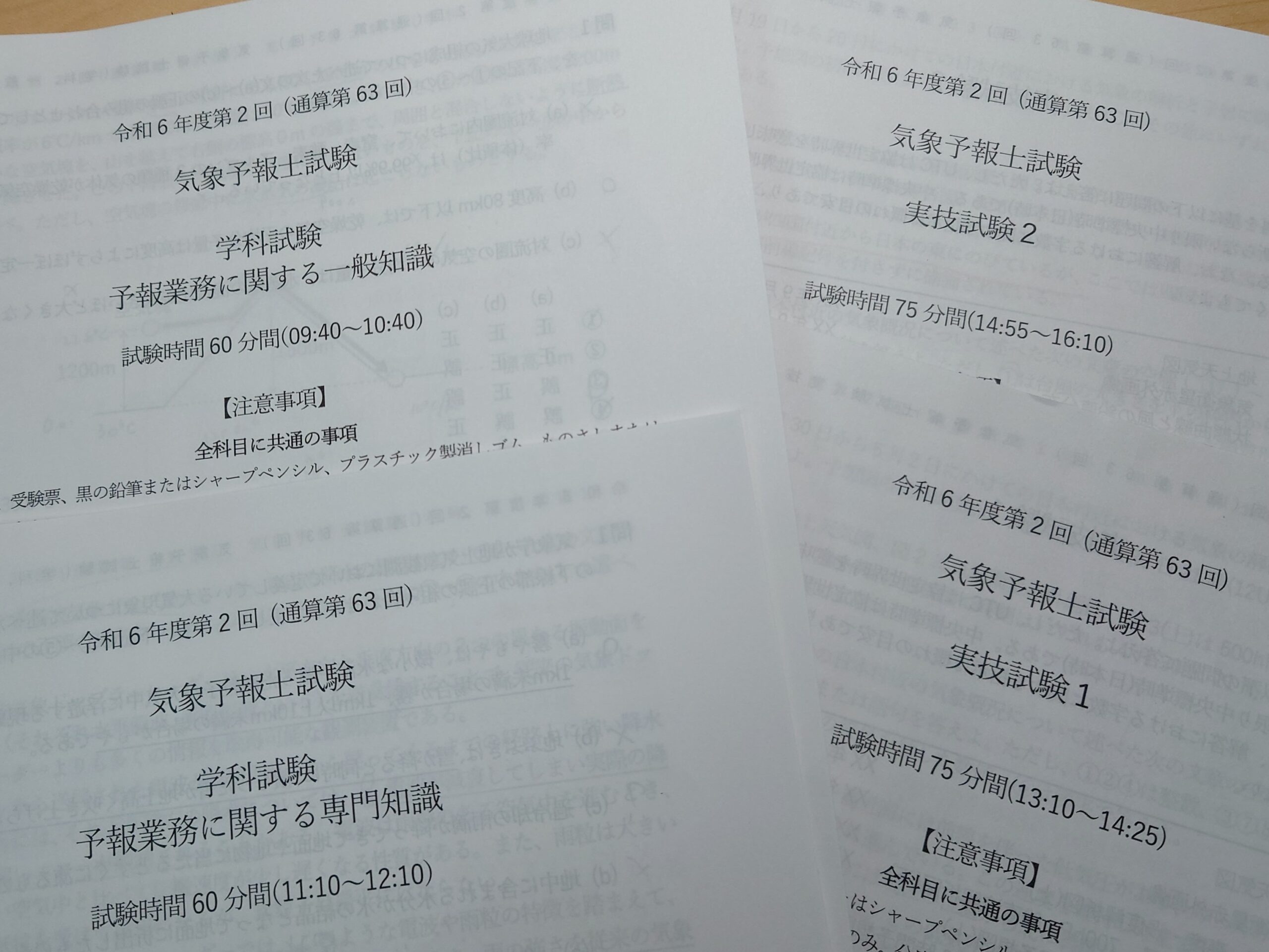

私が受験した、令和6年度第2回試験(通算63回)の時間割は下記の通り。

| 科目 | 試験時間 | 備考 |

| 学科試験(一般) | 9:40~10:40 | |

| 学科試験(専門) | 11:10~12:10 | |

| 実技試験 | 13:10~16:10 | 1題75分×2+トイレ休憩で約3時間 |

実技試験は1題75分の問題を2題解きます。

1題目と2題目の間には20分ほどトイレ休憩の時間がありました。

おそらく時間割は毎回同じだと思います。

受験後の自己採点

受験後しばらくすると気象業務支援センターHPに模範解答が掲載されます。

学科試験(一般&専門)はマーク試験のため、簡単に自己採点ができます。

私の自己採点結果(正答数/問題数)↓

学科試験(一般):14/15

学科試験(専門):13/15

一般的に合格ラインは15問中11問正解ですが、難化時は合格ライン引下げがあります。

→今回(通算第63回)の試験では、一般・専門ともに合格基準は15問中10問正解でした。

例年より難しかったようですね。(合格発表後追記)

とりあえず学科試験は突破できたようで一安心✨

実技試験についても模範解答が公表されます。

が、記述問題や作図問題もあるため、自己採点は難しいです✏️

受験後すぐに実技試験の再現答案を作成すれば良かったです😂

模範解答を見た感じだと実技試験の得点率は50〜60%程度と思われます。

実技試験の合格ラインは70%ですので今回の試験で合格は厳しそうです😂😂

→今回(通算第63回)の試験では、実技試験の合格基準は得点率60%以上でした。

実技試験についても例年より難しかったようですね。(合格発表後追記)

受験の結果(合格発表後に追記)

合格発表は受験日から約1ヶ月半後でした。

合格発表日になると、気象業務支援センターより試験結果が記載されたハガキが送られてきました。

また、当日10時過ぎから気象業務支援センターHPにて合格発表を見ることができました。

気になる結果は…

不合格😭😭😭

やはり独学4ヶ月間での一発合格は厳しかったですね。

ちなみに学科試験(一般&専門)はどちらも合格ラインを超えていました👏

次回の試験では、学科試験は免除となり、実技試験のみを受ければ良いことになります💪

学科試験が共に合格であったということは、実技試験で不合格だったということになります。

実技試験の反省点は「時間内に解ききることができなかった」ことですね。

具体的には、以下の2点が反省点です。

- 基礎的な知識問題での失点:

試験後に模範解答を確認しましたが、冒頭の語句問題で失点しており、知識不足を感じました。

語句問題は高速かつ正確に解き、浮いた時間で後半の難しい記述問題を解くのが、勝ちパターンと思われます。 - 出題パターンに慣れていない:

実技試験の答案は、学科試験合格者のみしか採点されない、という試験制度を重視するあまり、学科試験対策に集中しすぎました。

実技試験の演習量が少なく、天気図の読み方、記述問題の書き方、前線解析…、全てにおいて経験不足でした。

ただ、学科試験対策に集中したおかげで、学科試験(一般&専門)に合格できた点は良かったです(ある意味作戦通り?)。

使用教材・スケジュール・勉強時間ほか

気象予報士試験に向けて勉強した内容を記します。

使用教材

令和6年度第2回試験(通算第63回)気象予報士試験を受験するにあたり、使用した教材は下記の通り。

| 教材 | 使ってみた感想 |

|---|---|

| 読んでスッキリ! 気象予報士試験合格テキスト 第2版 (気象予報士試験対策研究会=編著 ナツメ社) | ・学科試験対策用 ・必要な知識がコンパクトに整理されていました。 ・数は少ないものの演習問題あり。 ・電車の中で読める大きさなのもgood! (私は”一般”と”専門”にハサミで分解して使用) |

| らくらく突破 気象予報士 かんたん合格テキスト 実技編 | ・実技試験対策用 ・気象衛星画像に関する詳細な解説あり。 ・オリジナル演習問題あり。 (私は過去問演習で手一杯で解けませんでしたが💦) |

| 気象庁HP | ・最新情報を確認するため使用 ・「知識・解説」ページには大変お世話になりました。 ・参考書よりも詳しい内容が親切丁寧に解説されています。 |

| 過去問(10回分) | ・気象業務支援センターからダウンロード可能 ・問題&模範解答のほか、実技試験の解答用紙まで入手できるのは良いですね。 |

| ChatGPT | ・不明点はChatGPTにたくさん質問しました。 ・専門的な内容でも速やかに回答してくれて助かりました。 |

勉強内容・スケジュール

受験を決意〜試験日までの約4ヶ月で勉強した内容は下記の通り。

【学科試験(一般&専門)】

・参考書通読:4周

・過去問演習:12回分(6年分)を1周&過去問演習の解き直し3周

受験日までの期間が短く、勉強の効率を上げる必要があったため、2周目以降は間違えた問題のみ解きました。

【実技試験】

・過去問演習:12題(3年分)を1周

(2題/回 ×2回/年×3年分=12題)

スケジュールは以下の通りです。

| 時期 | 勉強内容 |

| 10月 | 学科試験用参考書の通読(1周) |

| 11月 | 過去問演習(学科試験 一般&専門) |

| 12月 | 過去問演習(学科試験一般&専門)→解き直し 実技試験用参考書の通読 過去問演習(実技試験) |

| 1月 | 学科試験過去問の解き直し 過去問演習(実技試験) |

私の場合、気象に関する知識がゼロだったため、まず参考書の通読から始めました。

参考書「読んでスッキリ!」を1ヶ月かけて通読→過去問演習の流れです。

勉強時間について

令和6年度第2回試験を受験するにあたり、勉強していた期間は約4か月間・総勉強時間は300時間📚

これには通勤電車内&職場の昼休み中勉強(計80時間)を含みます。

試験直前期(試験1ヶ月前〜試験日)の1週間のスケジュール↓

| 平日 | 通勤電車&昼休み (約1時間/日) | 参考書を読んで勉強 |

| 自宅での勉強 (約1時間/日) | 参考書を読んで勉強 過去問解き直し | |

| 休日(土日ほか) | 自宅での勉強 (約8時間/日) | 過去問演習&解き直し |

試験1ヶ月前までは土日どちらかは外出するなど、好きなことをして気持ちをリフレッシュさせていました。

年末年始休暇から本気を出し始め、上記スケジュールにて勉強✎

仕事の忙しい時期が続いたため、平日の勉強時間確保に苦労しました。

通勤時や職場の昼休みを参考書を読む時間に充てることで、勉強時間を捻出しました。

受験の感想

今回の受験の感想は下記の通り。

- 理系は少し有利(中学に苦手意識がなければ文系でも問題なし)

- 予備知識ゼロ&4ヶ月間独学でも意外と戦える

- スキマ時間(通勤電車・昼休み)でも意外と勉強できる

- インプットだけでなくアウトプットも大切

- 試験前日の睡眠が大切

やはり理系は少し有利だなと思いました。

時々出くわす文字式や三角関数(sin,cos,tan)に対する抵抗感が無いのは、数学が苦手な人と比べて有利ですね。

もし数学が超苦手であれば、気象予報士試験の勉強を始める前に、中学数学をサラッと復習するのが良いと思います。微分積分の知識は、気象学を本気で学ぶなら必要かと想像しますが、気象予報士試験の勉強では使わなかったです。

あとはスキマ時間は意外と馬鹿にできないなと思いました。

平日は通勤中と昼休み中に参考書を読んでいましたが、それだけでも1日1時間、月~金で5時間勉強できます。通勤時間は短いに越したことはないですが、通勤時間が長い場合にも、時間の有効活用を常に意識しながら日々を過ごすことが大切だと感じました。

本記事を読んで気象予報士試験の勉強の参考になった人がいると嬉しいです✨

試験結果は不合格でしたが、学科試験は合格ラインを超えていたため、次回は実技試験のみを受験することとなりました💪

応援してくださった皆様ありがとうございます😌

まだまだ実力不足を痛感しているため、今後も勉強頑張りたいと思います💪

コメント